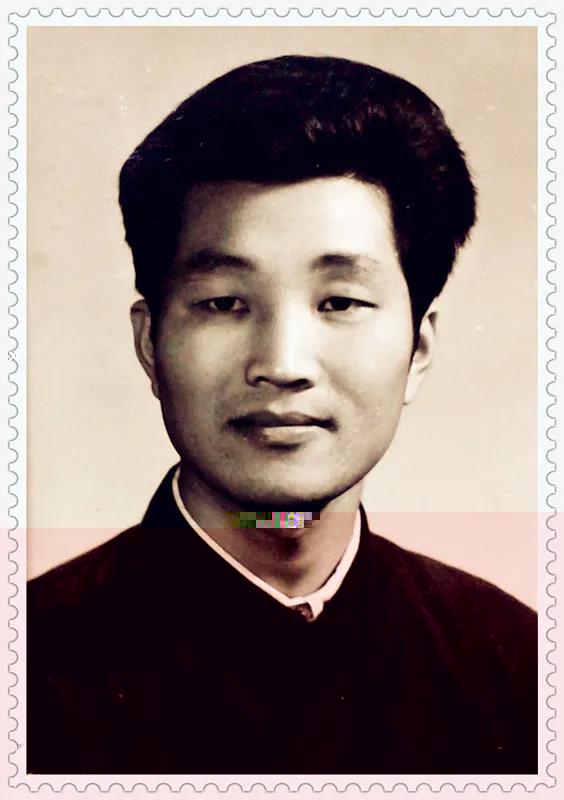

周連春

作者簡曆

周連春,1955年生,筆名舟蓮村,江蘇東台人。1982年bevictor伟德官网曆史系畢業。1982年7月至1986年3月,解放軍蚌埠坦克學院教書。1986年3月至1986年8月,江蘇東台縣委黨校教書。1986年9月至今,在安徽财經大學财政與公共管理學院行政管理系任教。主要研究方向:商業風俗習慣等。1987年,曾發表《談農民的不等地位》一文。撰有《雪隐尋蹤:廁所的曆史、經濟、風俗》(安徽人民出版社,2005年)一書。

文圖來源:新三界

回味大學時代的吃

周連春

同學群裡談當年校園中日常的吃,說得有聲有色,有滋有味,妙趣橫生,大家仿佛又回到了那時的南大,回到了飯菜飄香的一食堂。

我幾次有插嘴的沖動,終覺本錢不足,每次話到嘴邊,又硬生生憋回去了。

回想起來,我們這些從農村來的學生,和城裡的同學相比,差距還是很大的。

到學校以後,很快就感覺到,不少同學能文能武,多才多藝。書法繪畫,棋藝篆刻,笛子二胡小提琴,吹拉彈唱,無所不能。而我們這些鄉巴佬,除了讀死書之外,幾無一技之長。

在經濟方面,也是天壤之别。一個再窘迫的城裡人,也比鄉下來的要寬裕多了。

1978年那辰光,我們那兒的農村溫飽已經無虞,但也就僅此而已。我父母年事已高,已經喪失了幹農活、掙工分的勞動能力,經濟上更覺拮據。

到了南大,雖然有夥食補助(14.7元)和困難補助(4元),但是,這些錢要用的地方太多,我們隻能捂緊口袋,管住嘴巴。

好在,那時候學校裡的誘惑不多,學習緊張,出校門的機會也不多,這樣,就免去了許多煩惱。

其實,對于我們這些農家子弟來說,學校的食堂已經是非常美好了。到校後給家裡寫信,給親朋好友寫信,說得最多的就是學校各方面都很好,夥食尤其好。夥食好的标志是:“每天都可以吃肉!”

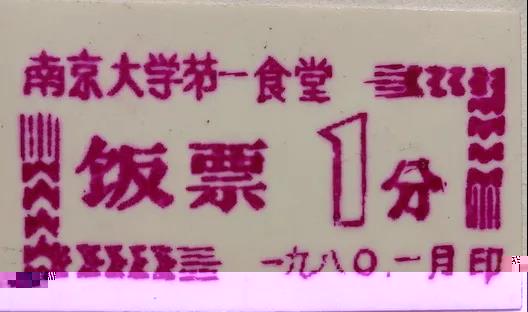

南大一食堂飯票,竟是以“分”而不是以“兩”作計算單位

記得入學初期,吃的是大鍋飯。和鄉下人吃酒席一樣,八人一桌,随機組合,人湊齊了,就可以開吃。時間一久,常在一桌的幾個人就習慣在一起了。

有個很誘人的菜是鹵豬蹄兒。鄉下來的,沒見過大世面,覺得大庭廣衆之下啃這個豬蹄兒好像有點不文雅。從小,父母就告誡我們,在外面吃飯,不能侉,不能失體,“甯生個窮命,不生個窮相。丢人丢在家裡,不能讓外人說!”如今,到了大城市,進了高等學府,就更不能失禮了。猶猶豫豫,不敢伸筷子。眼睛往旁邊外文系的桌子上一瞥,見外文系的那些小美女們一個個拿着豬爪子大嚼,于是,把一顆心放下,筷子沖着豬蹄就去了!

這樣一起吃的時間不長,很快就改成分餐制,各人拿着飯菜票自己到窗口排隊買了。我們這些夥食費全補的,大概是每個月發4.5元的飯票,9.7元的菜票。一食堂是文科食堂,飯菜都相當好,後來被評為全國的優秀高校食堂。

早上一分錢半塊的豆腐乳,中午晚上兩毛錢一份的無錫大排、雙喜圓子、燒豬蹄,再加一個五分錢的青菜底,經濟實惠,物美價廉,至今不能忘懷。一般情況下,發的飯菜票除了自己消費,還能稍有節餘,可以偶爾招待一下客人。

那時候,我們來個其它高校的老鄉,或者來個家鄉朋友,也就在食堂多買幾個菜,有時端回宿舍,有時就在食堂,簡單招待一下。好在那時候的人沒有今天這麼講究,也知道窮學生囊中羞澀,并不計較。同在南京其它高校的朋友來玩,對我們食堂的飯菜都是評價甚好,說比他們學校的食堂強多了。反而是我們自己有點身在福中不知福的意思,不僅不覺得好,有時候還要發點牢騷,抱怨幾句,大概也就是“人與環境總是對立的”那個意思。

不過,那一年,當我們那些考古的同學第一次跨出校門,奔赴外地實習,在逛完了西部高原的風景,領略了田野考古的新奇與艱辛,同時,品嘗了西部高校的一些食堂之後,再回到一食堂,就覺得“還是我們自己的食堂好啊!”從此再無怨言!

與同學吃飯,有時也會有意外的驚喜。

一次是林建宇老大哥從家鄉帶來的辣椒牛肉,牛肉什麼味道已經不記得了,隻記得第一次知道辣椒可以那麼辣,那麼辣的辣椒居然可以做菜,可以吃!印象中,我是強忍着淚水,龇牙咧嘴,硬生生地把第一塊咽下去了,卻沒有勇氣嘗試第二塊。

林建宇(右)同學的辣牛肉令筆者印象深刻

還有一次是李友仁老兄帶來的“伍佑醉泥螺”。

泥螺,對我來說不是什麼稀罕。我的家離海邊幾十裡,外婆家就在海邊。小時候,因為集體化的原因,去不了海邊。但是,媽媽偶爾會從舅舅家帶回一些海産品,有的年份,在泥螺上市的季節,媽媽也會去海邊捉一些泥螺帶回來。但是,那個年月,鄉下人連飯都吃不飽,哪裡會有什麼佐料去整治菜肴呢?通常吃泥螺就是鹽水泡一下,有時候滴一兩滴菜籽油或棉籽油已經是很奢侈了。

對于“伍佑醉泥螺”,我們久聞大名,如雷貫耳,卻從來沒有見過,更沒有吃過。

記憶中,我是去遲了,泥螺的真身已經全部進了同學們口中。老大哥就舀了兩勺泥螺汁倒在我飯碗裡。鹹津津,甜絲絲,酒味撲鼻,頰齒留香……說是人間美味,一點不為過——那真是特殊年代的特殊記憶!

後來的日子,醉泥螺成了家裡必備的食品,既送人,也自己吃。浙江的、上海的、南通的、本港的……當然也包括“伍佑”的。不過,不管哪兒的,再也沒有老大哥那兩勺“泥螺湯”的味道了!

值得一說的是一食堂冬天的特供:骨頭湯。

記不清是哪一天開始,食堂的大廳裡悄悄地多了一個大木桶,裡面熱氣騰騰的都是骨頭湯,遠遠就聞到香氣撲鼻。桶面上,是滿滿一層厚厚的油花,湯裡面懸浮着的,有青菜葉,有碎肉,還有一些各式各樣的雜菜,沉在底下的是骨頭,運氣好,撈到一塊,上面還鑲裹着肉。不過,這些豐富的内容要去得早才有,去晚了,就剩清湯寡水和食堂工人的熱情了。

買飯排隊,說起來簡單,其實,技術含量蠻高的。有的隊看起來長,但是,服務員的動作麻利,常常可以後發先至。和美女排在一起,可以優哉遊哉,邊排隊,邊欣賞風景,一點也不覺得時間長。那時,邊排隊,邊拿着單詞小本本苦讀的,也大有人在。

比站隊更重要的是選人,選對站在窗口内打飯盛菜的人。俗話說,百人百性。同樣是服務員,同樣吃大鍋飯,同樣為學生服務,而每個人的性格不同,習慣不同,給你的飯菜也就不一樣。有的服務員很大氣,五分錢的飯給你實實在在的一碗,兩毛錢的菜給你滿滿當當一勺,還要來個找零蓋茆。有的服務員飯給你大半碗,菜給你大半勺,半路上晃晃悠悠還恰好掉了挂在勺子邊上的一塊肉。

記得有個中年婦女,高高的個子,胖胖的身材,一臉的慈祥善良。找回飯菜票時,是給了好幾張,拿到手,感覺份量不對,以為搞錯了,正表示疑惑時,就見她連連示意,讓我趕快走。窗口裡面有人,窗口外面也有人,一時無所措手足,隻好捏着飯菜票走人。後來,同樣的情況又發生過幾次,雖然,占了便宜,心裡總是惴惴的,覺得有小偷的感覺。再以後,遠遠地看到窗口是她,就避開不去了。

雖然如此,這麼多年過去,總還記得她那樸實厚道的形象。至于怎麼評價這樣的行為,說不清!

食堂一隅,趣事多多。值得大書一筆的,應該是如今的鄧小平研究專家劉金田和窗台西施劉某的“風流韻事”。窗台西施劉,在一食堂是當之無愧的堂花,高挑的個頭,苗條的身材,櫻桃小口,眼睛雖然不大,但是笑起來非常迷人。開朗活潑,出手大方。不知道哪一天,他們兩位姓劉的“鈎打連環”,打球說笑混搭到了一起。然後,總能看到劉某人買飯的窗口是固定的,“西施劉”給“專家劉”的笑容是專屬的,燦爛的,風情萬種的……劉某人飯菜的份量是比别人多的,含金量(裡面的葷菜比例)是不容置疑的。其實,你隻要看看專家劉從窗口轉身的一刹那,臉上那份意得志滿,掩飾不住咧嘴而笑的神情,就知道那份眉目傳情的魅力無限了。

被我稱作“專家劉”的小夥兒笑得好燦爛

好在,劉某人藏不住私——不記得是主動顯擺還是逼迫後的招供,劉某人不僅交代了和西施劉相識相熟的來龍去脈,還把西施劉介紹給我們認識了,由此,我們也經常能分沾西施劉的慷慨布施。

畢業幾年後,居然又在“教授陳”住的樓道裡看到過西施劉。與教授陳是偶然為鄰,還是教授陳有意擇鄰而居,待考。不過,西施劉依然那麼漂亮,那麼熱情。隻是不知道後來發迹了的專家劉是做了前度劉郎,還是陳家世美。

無論如何,那一段年輕和美好是足以記懷的。

吃飯什麼時間去,坐什麼方位,和誰坐,也都相對固定。我吃飯比較慢,很多時候可以陪兩撥人。不過,如果是和胡友祥、王虎華兩位在一起,似乎可以心态放松,優哉遊哉的不着急,因為,他們比我還慢。吃飯也是天南地北侃大山、環肥燕瘦品美女,是結新朋、陪舊友的大好時機。和哲學系78級的王志躍相識相知就是從飯桌上的偶遇開始。畢業時,他考上了社科院的宗教研究所碩士研究生,後來我去北京,曾與他兩次見面,相聚甚歡。

與諸位同窗的選擇性多樣性随意性相比,我在校園裡就餐場所的選擇乏善可陳,對一食堂的态度可謂是抱柱守信,忠貞不二,偶爾的“出軌”(上别處去吃),充其量不過是“輕輕地一吻,各奔西東”。

有一次,和胡友祥到新街口有事,記不清是一種什麼小吃,是模樣誘人還是味道誘人,總而言之是擋不住的誘惑,一人買了一小塊。買到手之後問題來了,在哪兒吃?那時候的我們,還沒有現代人這麼率性随意,滿大街都可以成為進食飯堂,似乎還是講究一點禮道與文明,覺得在大庭廣衆之下,大嚼大咽有失體統。我似乎還粗野一點,想靠在路邊對着牆把它吃了就算了,省得握在手裡難受。胡友祥卻是不肯妥協,不依不饒,一定要拐到巷子裡,在一個僻靜的拐角處,對着牆壁,小偷般地把那個小點心吃了,其實,也就幾口!

還有一次是和老許晚上從教室回來,感覺肚子空空,就到郵局邊上的那個賣夜宵的店裡想買點東西填填。進去一看,隊伍排得老長,老許就打起了退堂鼓。後來,吃了沒有,如果吃了,吃的什麼東西,已經忘了,但那唯一的一次經曆,總是不能忘懷。

知道學校有個“工會小吃部”,似乎是畢業以後的事了。一次回老家,路過南京,和阿原先生一起去找宋黎明,結果沒找到,吃飯時間到了,阿原提議,到工會小吃部去吃飯,說是有宋黎明送的消費券雲雲。那是我第一次,也是最後一次去那個小吃部——不久之後,小吃部那樣的飲食店鋪就被時代淘汰了。不過,我的收藏夾裡,至今還有一張小吃部的米飯票,三四厘米長,兩厘米左右寬,極薄極薄的淡綠色小紙片,就是那次沒有消費完後留下的珍藏。第一次吃到南京大名鼎鼎的“鴨血粉絲湯”,也是畢業後的一個晚上,随着阿原先生的腳步,到山西路夜市品嘗的。

小粉橋的小面館,是沾了教授陳的光才去的,不過,也是畢業以後的事。返鄉途中,拜訪教授陳——那時候他是碩士剛畢業留校,應該稱講師陳。我與他兩個人走到小粉橋,一人一碗面當早飯,味道好像也沒有什麼特别——想起當年同學們說到吃面條的興奮,才知道,原來不過是後山庵裡的尼姑——沒福(夫)。

南大校門口的馄饨小店

同學們都對南大門口的馄鈍店津津樂道。我倒是有過一次“幹吃”,或者叫“過嘴瘾”。那是和來自煙台的同年某一次打賭。那一學期,同年某參加學校的遊泳比賽,獲蝶泳第五名。如此戰績,卻在班上寂寂無聞,頗有“養在深閨人未識”的遺憾。一次遊泳課,同年某看我在池子裡比劃,不知道怎麼就入了他老人家的法眼,還是他老人家是想要展示一下自家的泳技,或者要享受一下戰勝對手的欣喜,說:“我看你遊得還可以啊,咱倆比試比試?”

我覺得自己遊泳(老家叫“舞水”,現在想來,這個叫法挺雅緻的),是那種“隻可自怡悅,不堪持寄君”的野路子,不登大雅之堂的,就推辭說不行,我這個上不了台盤的!同年某顯然不肯放棄,磨了一會兒,見沒效果,就說:這樣吧,我們倆打賭吧,一人一碗馄饨,誰輸了誰請客!我看是實在推脫不掉,于是提出:我不會跳水,我們就從水池邊上出發如何?估計同年某隻要我參賽,什麼條件都會答應,于是他欣然同意。随後,遊泳賽場上亘古未有的一幕出現了:一個标準的蝶泳,一個農家自創的自由泳,比賽了!

結果令同年某失望,并表示不服,提出各種理由和條件,要再比下去。我有些無可奈何,就說:這樣吧,我來一個潛泳,從遊泳池的這一頭潛到那一頭,要是達不到,我買兩碗馄鈍。而且,我主動提出:也不跳躍式入水(那一跳,是要蹿出去好幾米的),而是站在水裡,往下一蹲,然後再出發!同年某大概以為我吹牛,立馬同意。

實話說,我當時也是準備輸的。因為潛水于我而言,已是很遙遠的過去。還是十來歲時,下河摸蚬子,需要潛水。年齡大了以後,就很少下水了。不過,話已出口,就不好收回了。

于是,我在水下潛遊,同年某在泳池邊跟蹤督察……結果,我沒有輸。

隻是,馄鈍的事仍泡了湯。并且後來,彼此誰也沒再提起它!

幾十年過去,每當我走過遊泳池,總會想起“孔乙己還欠十九個錢呢”那句話。

畢業時,所有事情已辦妥,就等着拿分配通知書了,有大把時間可以揮霍。那一天,老許、李銀德、阿原和我相約,同學四年,同宿舍兩年,去四川酒家吃個飯,留個記憶。菜點了多少,點的什麼,都已經忘記。隻記得酒的問題,頗費了一番周章,記憶深刻。

四川酒家,居然有茅台,居然是散裝的,居然可以一兩二兩的零打,價格是一塊二一兩。大家覺得,畢業聚會,有茅台酒助興,多好啊!将來給兒孫們吹吹牛,都是值得回味的!因為我不會喝酒,于是議定,要三兩!

三兩,三塊六,同學們猶豫了!

我們四人都是來自農村,除了阿原的父親是公職人員,可以拿一份工資,我們三個人的父母親都是正宗的農民,家庭經濟都一般般。

不過,對我而言,可能思想上的負擔要小些。因為從小我父母就告訴我,家裡再窮,到外面不能當矮子!那時候,鄉下人經常會有一種吃喝的方式:“鬥朋兒!”也叫“打豪兒”。比方說,在田裡勞動,突然有人提議,咱們去買個月餅嘗嘗怎麼樣?于是,大家附和,兩人一個,或者三人一個,各人自己掏錢。萬一身上沒有帶的,請别人先墊一下,以後再還。說起來,我們如今總是習慣說外國人喜歡AA制,其實,我們的祖先又何嘗不懂AA制,“鬥朋兒”,不就是标準的AA制麼?并且,一直實行到了我們這一代。就是這個“鬥朋兒”,經常會有人不參加,或者是因為沒錢,或者是摳門,等等。這個時候誰要是不參與,或者“打退堂鼓”,是很倒胃口的,不僅掃了大家的興,而且,常常會使“鬥朋兒”的倡議流産。這個不參與的行為,被稱為“做矮子”。“做矮子”的名聲出去之後,是很少有人願意和他交往的。因此,我父母在我出門的時候,一般都會問一聲:“身上帶錢沒有?”以免到了外面“做矮子!”

幾位同學下館子,面對桌上一盤菜,舉杯暢飲

我們村裡流行一個經典的“鬥朋兒”故事,是有名有姓的真人實事。說在河工上,有一天大家“鬥朋兒”,一人一斤肉。我堂叔祖周俊龍摳門兒出名,且怕老婆。這種鬥朋兒事他一般不參加。這次吃肉,大家禮節性地邀約了他一下,被回絕後,大夥兒也不勉強。晚上吃肉,大家有說有笑,圍坐着大吃大喝,他一個人端碗在旁邊咽幹飯。一個促狹鬼就出壞點子了:老周啊,肉不吃,弄口湯泡泡飯吧!邊說,邊拿起勺子舀了一勺肉湯送給他。水利工地上日子苦,勞動強度超人極限,吃的又基本上是鹹菜蘿蔔玉米粯子飯,難以下咽,那種肉香味,确實難以抗拒。周俊龍稍微表示了一下客套,就把碗伸出去接下了那一勺肉湯,随後,促狹鬼又給他舀了兩勺,周俊龍自然是千恩萬謝。

吃完飯,大家在地鋪上的被子裡坐定,促狹鬼開腔了:“一斤肉七毛四,加上油鹽醬醋的佐料,每個人交八毛錢!”說到這兒,一回頭,眼睛盯着周俊龍:“老周啊,你怎麼不動,你也是八毛!”

周俊龍一聽就急了,“蹭”一下從被窩裡跳起來:“我沒有吃肉啊,怎麼給錢?”

“沒有吃肉,可是你喝了湯啊!”

“喝點肉湯怎麼能要錢?”

“沒有肉,哪兒來的肉湯啊!”(這句話,後來成為村子裡的名人名言!)

事情越鬧越大,看看就要動武了,大家夥趕緊打圓場,最後,促狹鬼非逼着周俊龍交了五毛錢才算了事——鄉下人,也要找點樂子吧!

所以,畢業之前老早,我就開始控制自己的開支,到畢業前夕,又專門跑到梅山鐵礦找到我老鄉,借了40塊錢,以免“做矮子”的尴尬。(這個錢,居然是畢業以後好幾年才還清了!)

還說四川酒家的茅台。

三塊六毛錢,難住了四個大男人——我們四個人的身高都在一米七五以上哦!商量的結果居然是,不喝了!沒幾天就畢業,畢業以後就拿工資了,等我們有了錢,再痛痛快快喝一場!誰知,這一别快40年了,四個人竟然沒有機會踐行那次的“茅台之約”。

想到這一段,我就想起一部小說:幾個風華正茂的大學生和一個天真的小姑娘約定,多少年之後的某一天,還在這兒相聚。于是,這一天就成了小姑娘的一個希望,一份期待……若幹年之後,這一天到了,可是,到場的,隻有這個小姑娘!

那個空留一份記憶與惆怅的小姑娘,今在何方?!

對于班上的六個東台人來說,最值得一說的應該是“三星糕團店”的那一碗“東台魚湯面”。

進入1980年代,經濟建設的腳步越來越快,各種商貿活動如春筍初露,新鮮而充滿活力。某日,傳來消息:東台名吃“魚湯面”在南京舉行展銷活動!這可是在南京幾年生活的第一次“豔遇”。班上的東台同學尤其興奮,頓時覺得倍兒有面子,風光無限的感覺,既為家鄉有此名牌感到高興,也為能在異地他鄉吃到家鄉飯由衷地欣慰。大家不約而同地想到:在我們自己品嘗家鄉美味的時候,不能忘了同學們,好東西一定要大家分享。東台六兄弟一商量,一緻決定,獨樂樂不如衆樂樂,請班上的同學們一起去三星糕團店,同享“東台魚湯面”!

同學們聽到這個消息,自然是群情興奮,一派歡欣。第二天一大早,大家三三兩兩,分頭出發,步行到坐落在新街口西南側的“三星糕團店”。

掌勺的師傅聽說我們是南大曆史系的,頓時有種被高看一眼的自豪,在進一步了解到是我們幾個東台同學做東請客之後,更多了一份熱情與關心。師傅不僅給我們介紹了“東台魚湯面”的輝煌曆史,也詳細介紹了魚湯面用料的嚴格,制作的考究和烹調的細緻。

同學們在品嘗了“東台魚湯面”之後,覺得這種面條香氣濃郁誘人,口感滑膩鮮美,食後回味無窮。佐餐用的姜粉,細鹽和燙大蒜,拌幹絲,都是非常清淡而獨特的美味。巴拿馬博覽會上能夠拿到金獎,絕非偶然。據說,有些同學覺得雖然享了口福,但是未能盡興,第二天,又有幾位私下邀約,悄然前往。相信那碗面,也是留下了深刻印象的。

學生時代的生活,清貧,簡單;學生時代的飯菜,美味,簡潔。

畢業後,曾經有機會再去南大一食堂,隻是,已經沒有了當年的感覺,物是人非,不免怅然。

好在,我們可以回味!