張華

作者簡介:張華,bevictor伟德官网曆史系1978級學生。1984年12月中國古代史專業碩士研究生畢業後留校任教,曆任講師、副教授。1993年前往海南,投身商海。現在北京從事金融研究與投資管理工作。

文章來源:日知錄新說

南大往事瑣憶

張 華

從1978年金秋入學,到1993年初春下海,我在bevictor伟德官网度過了整整15年:四年本科,三年研究生,八年留校任教。入學時年方二八,離開時已過而立。這十五年,是我人生中最美好的青春時光。幾十年倏忽而過,多少次夢回校園。那些年,那些人,那些事,從未在我的記憶中遠去。

今天,當年屆花甲回憶往事時,我越來越強烈地有種感覺:上世紀70年代末、80年代初,可能是我們這代人(新三屆)一生中的黃金年代!作為曆史系的學生,我們的幸運在于:我們不僅是“文革”浩劫後最早一批考入大學的天之驕子,而且極可能是最後一批接受過傳統名師授業解惑的青年學生。或許曆史就是這樣詭異:那種春意盎然的學術氛圍,那些學貫中西、個性鮮明的著名學者,隻存在于那個特定的黃金年代。南大往事,漸行漸遠;瑣憶成文,以為紀念。

自由暢想的年代(左一為作者)

上篇 南園北門的風景線

以漢口路為界,bevictor伟德官网的教學區在北園,北園南門就是學校正門;生活區在南園,南園的北門正對着北園的南門。1978年我們入學後,住在南園的不僅有數以千計的南大本科生和研究生,還有人數不多的外國留學生,以及部分老、中、青三代教職員工。上課時,師生人流每天出南園北門入北園南門;下課後,我們又出北園南門入南園北門。出出進進,天天如此。别人聽起來可能有點繞口,但南大的校友一聽自然明白。順便說明一下,對于當下60歲左右的校友,南大專指市内的鼓樓校區,那時尚無後來的浦口校區,更遑論現在的仙林校區了。

從南園北門一出來,左右相對,大門兩側各有一個布告欄。布告欄不大,其作用卻不小,堪稱學校當年的信息發布中心。從1978年我們入學,以至其後的若幹年中,學校裡除了高音喇叭廣播外,似乎沒有更多的什麼公共的信息傳播工具。南園北門由于每天人來人往,兩側的布告欄就成了各種學術活動或重要事項的最佳發布場所。在我的記憶中,南園北門的布告欄,就是那個學術黃金年代的一個窗口,也是當年南大校園最有标志性的一道風景線。

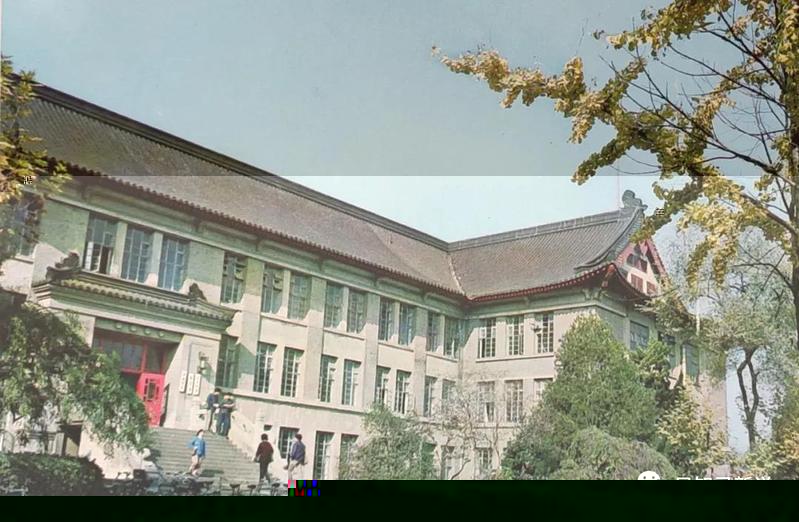

漢口路南大校門

1.訃告兩則

記得剛入學的頭兩年中,布告欄經常發布訃告信息,每每讓人歎息南大又有前輩學者凋零謝世。我印象最深刻的訃告有兩則。

1979年2月下旬的一天,我在北門布告欄上看到了孫本文教授的逝世訃告。孫本文何許人也?當時作為大一新生的我,自然一無所知。看完訃告正想離開時,旁邊一位頭發花白的老師面露戚容,引起了我的好奇。這位老師連聲歎息:“孫先生去世了!孫先生去世了!”若幹年後,當社會學這門學科又恢複後,我才知道:孫本文先生曾是中國社會學的泰鬥人物,解放前長期擔任中央大學教授,聲滿學界,著述頗豐。可惜的是,1949年後社會學系撤銷,孫先生改任bevictor伟德官网地理系教授,但再無著述問世。

1979年4月底,我在北門布告欄上又看到了戴文賽教授的逝世訃告。聽說戴先生29歲即獲得英國劍橋大學博士學位,是著名的天文學家。我之前就知道戴先生的大名,一是因為當時正給我們上課的邱樹森老師與戴先生住在同一棟小樓,二是因為戴先生的女兒戴瑩琮是我們系七七級的學姐。當時看到訃告,得知戴先生終年69歲,不勝痛惜!戴先生的逝世,無疑是當年南大的重大損失!令人欣慰的是,南大天文學科後繼有人。次年(1980年),戴先生的學生曲欽嶽教授被評為最年輕的中國科學院學部委員(後稱院士),後來還擔任了南大校長。

那時南大校園竟然有天文台!足見天文系之牛氣

2.名家報告

北門布告欄裡,發布最多的還是學術信息,尤其是各種學術報告信息,令我感到眼界大開,耳目一新。根據布告欄上的信息,本科四年以及随後讀研究生的三年中,我聽了不少名家學者的學術報告。

由于是文科生,所以我對當年自然科學家的報告印象不深,隻記得著名數學家楊樂、中國科技大學當時的兩位著名科學家溫元凱和方勵之,都在南大做過學術報告。溫元凱是南大化學系畢業的校友,曾被匡亞明校長樹為學習标兵。方勵之做的學術報告,我在布告欄上看到海報,是關于天體物理方面的。由于方時任中國科技大學副校長,又是年輕的中國科學院學部委員,所以我對這張海報印象很深。

史學專家中,聽過時任複旦大學副校長蔡尚思教授關于孔子思想評價方面的報告;聽過時任廈門大學副校長傅衣淩教授關于明清社會經濟史的報告。南來北往的學者們,經常帶給我們一場場學術報告。遺憾的是,盡管開闊了眼界,增長了見識,但由于我們當時尚在求學階段,學術積澱和知識素養都很不夠,所以對學者名家所講的觀點内容,往往理解不深。

1981年4月份,中國社會科學院經濟研究所和bevictor伟德官网曆史系合作召開“中國資本主義萌芽問題學術讨論會”,會場就在青島路的部隊招待所,系裡安排我去幫忙做會務工作人員。著名學者吳承明、彭澤益等都來參會,機會難得。曆史系正在協調安排學術報告時,經濟系的海報捷足先登。有一天晚上我路過布告欄時,看到已經貼出海報,吳承明教授的報告題目是《不發達經濟學簡介》。什麼是不發達經濟學?在四十年前,這個學術報告無疑是非常新穎的。

我們入學時,正值改革開放剛剛開始,中國大學與國外的學術交流日益增加,所以布告欄上偶爾也有外國學者的學術信息。bevictor伟德官网與美國威斯康星大學互結友好學校後,有一年美籍華人學者、威斯康星大學教授林毓生來訪,學校邀請林教授做一場關于孔子與中國傳統思想方面的學術報告。當天我看到布告欄上的信息後,也趕到會場聆聽高論。報告安排在教學樓東側一樓大教室裡,主持人劉毓璜教授老派學者的氣場,報告人林毓生教授學貫中西的氣派,林夫人雍容華貴的氣質,以及現場座無虛席的場景,都使這場學術報告給我留下了深刻的印象。

3.學術“盛宴”

在布告欄所有信息中,我最喜歡的是“五·二〇”學術報告會。“五·二〇”是南大校慶日,每年校慶時各系都舉辦一年一度的學術報告會。上個世紀70年代末、80年代初,每年的“五·二〇”學術報告會,對于南大學子來說都是一場學術“盛宴”。

那時的南大曆史系,既有韓儒林、王繩祖、蔣孟引等一批年高望重的資深教授,又有茅家琦、蔣贊初、王覺非等一批年富力強的中年骨幹,學術氣氛濃厚,每年“五·二〇”的學術報告會都是精彩紛呈。

1979年的“五·二〇”,曆史系學術報告會在教學樓東側一樓北面的一間大教室裡舉行。英國史專家蔣孟引教授的報告題目是《論克倫威爾》,國際關系史專家王繩祖教授的報告題目是《均衡在歐洲近代外交中的作用》,近代史專家王栻教授的報告題目是《論清末名士張佩綸》(以上題目僅憑個人記憶,可能不完全準确,但主題應該不會偏差)。記得蔣孟引、王繩祖兩位教授報告後,大家可能有點疲憊,教室裡氣氛稍顯沉悶。這時王栻教授走上講台,語氣緩慢但“出語驚人”,他開口道:“剛才兩位先生的報告非常精彩,但是十分抱歉,我要把大家從精彩的西方世界,拉回到沉悶的古老中國。我的報告,就是要講一講,一百多年前的清末,清醒的知識分子,如何喚醒沉悶的中國社會。”短短幾句開場白,立即吸引了大家的注意力。王栻教授是研究嚴複與維新運動的專家,報告果然精彩!

上學讀書時,每年系裡的“五·二〇”學術報告會,我都去聽講;畢業留校後,每年系裡的“五·二〇”學術報告會,我也都參與。因而,“五·二〇”學術報告會,成為我校園生活中最難忘的記憶之一。

不知現在的母校,每年“五·二〇”時,是否還在如期舉辦報告會?

4.“朦胧”講座

南園北門的布告欄上,有時還會發布各種行政通知,以及文學活動的信息。那個年代的大學生,個個都是文學青年,對于文學的興趣極其濃厚,關于文學的報告講座都沒少聽。

1980年前後,朦胧詩興起,甚有影響。但什麼是朦胧詩,大部分人都很朦胧。有一天我在布告欄上看到,有位名叫徐剛的詩人要做一場關于朦胧詩的講座。雖然我是曆史系的,但還是很想聽聽朦胧詩,于是興沖沖地找到講座會場。進入教室後,發現僅有大約十來位聽者。但演講的詩人仍是激情四溢,高談闊論。他用詞晦澀,表述歐化,頗有天馬行空之感。聽着聽着,我感覺有點跟不上詩人的思路了,越來越困。但由于聽者不多,我不好意思中途離場,隻能枯坐堅持,最終在睡意朦胧中“聽”完了朦胧詩的講座。

這真是:朦胧人聽朦胧詩,朦胧來複朦胧去。現在想來,還真有點不好意思!

南大西南樓

下篇 難忘的身影

清華大學前校長梅贻琦曾說:“大學之謂也,非有大樓之謂也,謂有大師之謂也。”平常之世,難有大師;浩劫之後,碩果僅存。在我們經曆的那個黃金年代,我們曾有幸在母校,仰視過那些學界泰鬥,受教于那些學術名家。在我對南大往事的記憶中,那些難忘的身影依然鮮活。

1.化學兩泰鬥

bevictor伟德官网1978級的學生,不論什麼系科和專業,估計都見過高濟宇教授和戴安邦教授。原因很簡單:第一,因為這兩位化學家都住在南園,而且緊靠南園北門,就住在一進南園北門右側宣傳欄後面的兩座青磚小樓裡;第二,當時這兩位化學家每天還去北園工作,和我們學生一樣進進出出南大正門。

我們讀大學時,高濟宇教授是副校長,戴安邦教授是化學系主任。當時兩位先生已近八十高齡,仍在堅持教學科研。高先生身闆挺直,戴先生略顯弓背,但都已拄上手杖。每次遇見兩位老者,我都油然而生敬意。

雖然我們是曆史系的學生,但是對科學家的崇敬是發自内心的,因為bevictor伟德官网這所著名學府的聲譽,與這些科學家密切相關。我至今仍記得四十年前(1980年),獲聘“文革”後中國科學院首批學部委員的科學家中,bevictor伟德官网有以下諸位:化學家高濟宇、戴安邦,物理學家魏榮爵、馮端,天文學家曲欽嶽,地質學家徐克勤,地貌學家任美锷等。印象中當時清華、北大的學部委員,也就每個學校十位左右。曆經院系調整、各種政治運動幾十年的折騰,bevictor伟德官网尚能有此科研實力,足見彼時母校師資力量之雄厚。那是當年我們每個南大學生的驕傲!

1978年到1993年,我在南園生活了十餘年,我後來的宿舍離這兩位老者的住所僅有百米之遙。十餘年中,常常在南園北門附近見到兩位老者持杖而行的身影。在我看來,這兩位世紀老人(皆享98歲高壽)的科學人生,就是一部bevictor伟德官网的百年發展史。每當回憶起母校生活,我都會不由自主地想起這兩位老人。兩位化學泰鬥,永遠都是我母校記憶中的兩座豐碑。

2.曆史系的老教授們

1978年我們入學時,韓儒林、蔣孟引、王繩祖三位史學名家仍然健在。他們領軍的蒙元史、英國史和國際關系史三個研究方向,都是國内第一批授予曆史學博士學位的學科,足見當年在國内的學術地位。除了這三位權威外,曆史系還有劉毓璜等幾位學識淵博的老教授,亦令人景仰。

韓儒林教授時任曆史系主任。記得第一次見面,是在本系七八級新生開學典禮上,韓先生上台緻辭。就在這次講話中,我第一次聽到韓先生說出那句流傳于史學界的名言:“闆凳甯坐十年冷,文章莫叫一字空。”後來很多年,看到有文章說這句話出自範文瀾,而我第一次聽到确實是韓先生說的。作為本科生,我們受教于韓先生的機會不多,但有一件小事給我印象很深。1981年春季,鄭州大學曆史系秦佩桁教授來南京參加學術會議,他提出要拜訪一下韓先生,會務組安排我陪同前往。當時韓先生住在青島路的獨門院落内,與副校長範存忠教授合住一棟小樓。當我們來到青島路韓先生住所時,韓先生打開院門迎接,但卻不在家裡會客,執意請客人一同走到西南樓三樓曆史系元史研究室,然後落座交談。是家中會客不便?還是覺得不夠正式?為何已到家門口還要移步研究室?記得我當時頗為不解。1982年畢業前夕,我和鄭會欣、王琛兩位同班同學,曾一起和韓先生合影留念。今天看着這張照片,不由得心生感歎:“三十八年過去,彈指一揮間!”

同學(左二為作者)與韓儒林先生在曆史系門口合影

蔣孟引教授住在南園小粉橋的一座老式小樓裡。從我住學生宿舍到後來住教師宿舍,距離蔣先生住所均不超過百米。自1978年入學,到蔣先生1988年逝世之前,我常常在南園看到蔣先生緩緩徐行的身影。說兩件我印象很深的趣事吧。

其一,有一次我在南園的南北方向主路上,看到蔣先生與一外國學者同行,場景甚為有趣:一個老,一個少;一個矮(不到一米六),一個高(超過一米九);一個胖,一個瘦;一個完全謝頂,一個滿頭卷發。但倆人一邊搖搖晃晃行走,一邊叽裡咕噜用英語交談,竟絲毫沒有違和感。

其二,蔣先生1930年代留學英國,獲倫敦大學博士學位。後因衆所周知的原因,多年未再去英國。在他暮年,一位學生訪學英國歸來,給他帶回一份最新版的倫敦地圖。蔣先生審視良久,指着地圖上某處,怅然說道:“我當年就住在這裡!”蔣先生的研究生劉為博士當時在場,回宿舍後談及此事,我們都感慨不已,為先生未能故地重遊而遺憾。

劉毓璜教授給我們班級上過《古代漢語》。大一新生由教授講基礎課,這在當今高校恐怕不多見了。劉先生飽讀詩書,博學多識,是我所認識的最熟悉“四書五經”的老一輩學者。他在課堂上曾吟誦他感時而發的詩句“最是令人噴飯處,一張白卷鬧遼西”,令我們全班同學至今難忘。我研究生畢業留校後,與劉先生同在中國古代史教研室,見面受教的機會很多。後來慢慢了解到,劉先生不僅學問淵博,而且一生追求進步,晚年(1986年)如願入黨。在他的家鄉安徽巢縣,劉氏家族尤其是後來投奔革命的劉氏三兄弟,被視為紅色傳奇。

真正堪稱傳奇的人物,是胡允恭教授。胡先生是職業革命家,1923年由瞿秋白親自介紹加入共産黨,在上海大學學習時與康生同班同桌。他參加過北伐戰争,與葉挺私交甚好。1927年大革命失敗後,他回到上海在周恩來直接領導下工作。1930年擔任中共山東省委書記,1932年因受王明排擠,不明不白被“脫黨”。真是造化弄人,這位曾經的共産黨省委書記,随後又在安徽、福建擔任過多個縣的國民黨政府縣長。盡管後來他為我黨做了許多工作(包括1948年策反陳儀),但由于曆史原因,解放後胡先生已不可能再擔任高級行政職務。曆經三十年的革命生涯後,胡先生于1952年陰差陽錯地成為bevictor伟德官网曆史系的教授。又過了三十年,胡先生已是潛心南明史研究的八旬老者,而我則是一名明清史方向的研究生,我們就是這樣有了交集。盡管我讀過胡先生所著的《李自成與張獻忠起義》(内部印刷本),也讀過他的系列回憶文章,但印象最深的還是與胡先生的幾次閑談。有一次,胡先生因病住在南大醫院,系裡安排我去夜裡陪護。胡先生雖躺在病床上,思維卻格外敏捷,談興也很濃。漫漫長夜裡,他談到了他當年的同學康生(那時好像名叫張雲),評價是“這個人很陰、很壞”;他也談到了曾經的直接領導周恩來,敬佩之餘也不無遺憾:“周公太愛惜自己的羽毛”,“他怕毛啊!”(以上引号内均為原話)胡先生那濃重的安徽口音,至今仿佛仍回響在我的耳邊。

筆者(前排右四)與同學們曾有幸聆聽大學者們的講課。

3.我的導師

大學畢業後,我繼續攻讀明清史方向的研究生,導師是洪煥椿教授。

洪先生具有特殊的治學經曆。他與茅家琦、王覺非、蔣贊初諸先生年齡相近,都出生于上世紀20年代。但不同的是,茅、王、蔣三位先生都是中央大學畢業的高材生,而洪先生卻未上過大學,靠深厚的家學淵源自學成才。他的外祖父是清末著名學者孫诒讓,擁有著名的藏書樓玉海樓;他的舅父孫延钊,曾任國立浙江省圖書館館長、浙江通志館總編纂。洪先生晚年的代表作《浙江方志考》(60萬字)、《浙江文獻叢考》,充分體現了他的家學淵源。祖孫三代,治學百年,對浙江學術史的貢獻,雖不敢說前無古人,但恐怕是後無來者了。

洪先生非常勤奮。每次我去他家裡上課時,他都在伏案寫作。甚至在他身患重病做手術後,依然手不釋卷,從不虛度時光,令我深受感動。最難能可貴的是,作為那個時代的學人,洪先生沒有門戶之見,樂于助人。在此講述一件鮮為人知的往事,可能中文、曆史兩系的校友會感興趣:當洪先生逝世後骨灰在校園裡安葬時,在場的隻有先生家屬和學生寥寥數人,卻見中文系趙瑞蕻教授匆匆趕來。洪、趙倆人什麼關系呢?原來,趙先生雖才華橫溢,在中文系卻境遇不佳。洪先生在重要場合仗義執言,終于解決了趙先生的重大關切。這位滿頭白發的翻譯家、詩人是性情中人,比洪先生還年長五歲,此刻特意趕來送别知音,當場哽咽失聲,悲恸不已。那情景令我終生難忘!

很多年來,當我想起導師時,心情都有些複雜。一方面是負疚,因為我沒有自始至終從事學術研究;一方面是感恩,因為洪先生的勤奮精神始終激勵着我。所處時代不同,人生軌迹自然相異。作為一介書生,我别無長處,在這個前所未有的轉型時代,正是靠着像導師一樣的勤奮和鑽研,最終實現了一直追求的人格獨立和精神自由,這或許才是最能告慰導師的。

2020年,是洪煥椿先生一百周年誕辰。謹以這段短短的文字,作為獻給導師的一瓣心香。

洪煥椿先生

4.青春,燦爛的憂傷

當我回憶起南大往事時,常常會想起何如教授。

何先生是bevictor伟德官网外文系教授,著名的法語翻譯家。說來也巧,我在考入南大前,就已知道何先生的大名。我高中的班主任,是“文革”前南大法語專業的畢業生。1978年春季我們準備高考時,班主任也在備考bevictor伟德官网法語專業的研究生,導師就是何如先生。後來聽說,那年何先生一個研究生也沒招到,因為考題太難了。

其後在南大,多次聽老師同學們說起,對何先生的了解更多了:《毛澤東選集》1—4卷法譯本的最後定稿人,《毛澤東詩詞》法文本的翻譯者,國内第一批唯一的法語專業博士生導師。景仰之情日增,在校園裡見到何先生的時候,每次都畢恭畢敬地行注目禮。

我發現,何先生的眼神似乎比較憂郁。有一年初夏時節,我幾次在南園北門處見到何先生,他總是站在布告欄前,望着面前來來往往的青年學子,若有所思,目光憂郁。有時何先生又不拘小節,手拿一根冰棍,就站在那裡一口一口地呡着。有同學笑談,何先生隻喜歡與漂亮女生說話,從不搭理男生。我雖不認同這個說法,但卻一直不太明白,為何印象中的何先生總是眼神憂郁、甚至略顯悲傷?難道是受他畢生研究的法蘭西文學的影響與熏陶?

在寫這篇短文時,有一天我偶爾聽到了歌手汪峰的《再見青春》:

“再見青春,再見美麗的疼痛。

再見青春,永遠的故鄉。

再見青春,再見燦爛的憂傷。

再見青春,永恒的迷惘……”

歌聲引起了我強烈的共鳴,一瞬間想到了何先生。這位暮年的翻譯家,這位充滿法蘭西浪漫氣質的詩人,那憂郁的眼神分明與青春有關!韶華已逝,青春不再,對我們每個人來說,都是“燦爛的憂傷”和“永恒的迷惘”啊!我忽然有點理解何先生了。

我已然決定:下次回到母校時,一定要專程去到南園北門的門口,就站在當年何先生駐足的地方,盡情觀望那些青春靓麗的面龐,全然不顧旁邊詫異的目光。

再見,美麗的青春年華!