文章來源: 日知錄新說 10月10日

南大曆史名師轶聞錄

陳益民/文

文史筆記多記轶聞,屬野史,總為讀史者所忽略。然而其中不無有價值的記錄。以下為bevictor伟德官网曆史系一些名師的往事鈎沉,其内容不免失之瑣屑,但作為趣史,亦或可讀。蔡東藩曰:“竊謂稗官小說,亦史之支流馀裔,得與述古者并列。”誠哉斯言,稗官野史,亦有其鏡鑒意義欤!

伍贻業

伍贻業先生,回族人,其經名伊布拉欣。他是bevictor伟德官网1958屆畢業生,有才,志向大,早在上大學期間就有寫一部獨具特色的《中國文學史》的志向。畢業後先後在中國科學院近代史研究所、江蘇科學院曆史研究所搞研究工作。後來政治運動風起雲湧,他無端被強迫下放。而他竟然拒絕服從,遂成為無業遊民。拉過闆車,賣過鹽水鴨,委身社會底層十幾年,生活窮困潦倒。直到恢複高考我們上大學時,他才得以以代課老師身份,登上大學講台,因而心情非常激動。

他給我們上“曆史文選”課。當時先生面帶風霜,遠觀有石刻感,而一副墨框眼鏡,讓“石刻”有了讀書人曆盡滄桑仍堅韌不拔的精神。他給我們講授司馬遷《報任安書》,感同身受,将司馬遷的滿腔冤屈視如自己所受苦楚,講述中幾乎是字字血、聲聲淚,同時還又胸懷天地、遠瞻未來。

古漢語為公共課,當時兩個班一百多人擠在一個大平房中,教室很簡陋,然而先生的聲音一直在那簡陋的大教室中回蕩,強烈震撼着在座每一個學生的心靈。幾十年過去,許多學生猶感慨那是自己聽過的最震撼心靈的授課。

先生誦讀司馬遷《報任安書》:“太上不辱先,其次不辱身,其次不辱理色,其次不辱辭令,其次诎體受辱,其次易服受辱,其次關木索、被捶楚受辱,其次剔毛發、嬰金鐵受辱,其次毀肌膚、斷肢體受辱,最下腐刑——極矣!”先生閉目搖首,念出“極——矣”二字,令所有人沉浸在了司馬遷所受到的莫大屈辱中,同時也感悟到了當代一代知識分子在遭受過不盡屈辱後的痛苦心聲。

伍先生的課,真是直擊人心,直到今天,同學們都說那是最震撼我們靈魂的一課。

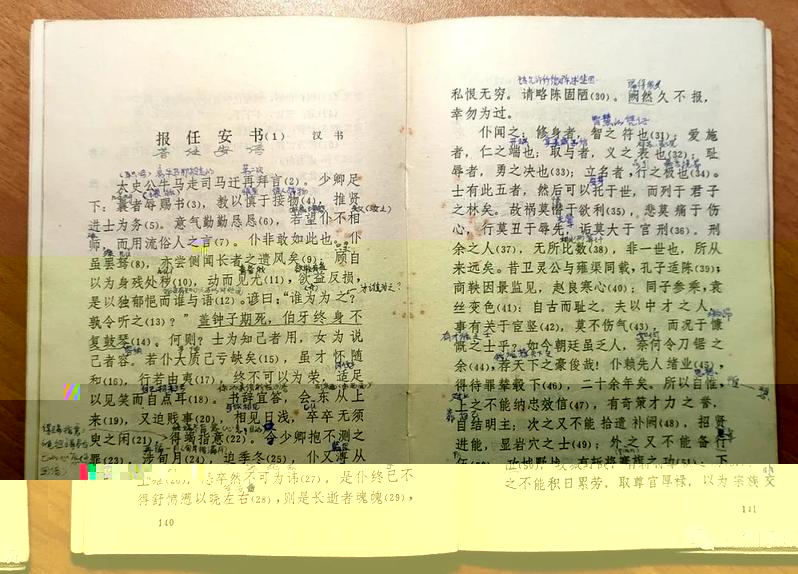

在伍先生“曆史文選”課上,學生在課本上所做筆記。

劉毓璜

我們1978年入學時,劉毓璜先生已年屆古稀。他如此高齡猶為我們本科生授課,亦見當時百廢待興之際人盡其才的狀況。先生高度近視,戴着一副有無數個圈的眼鏡,看書時像用鼻子聞書一般,湊得極近。他說話聲音不大,甚或有點含糊不清,時不時會崩出幾個尖嗓音,而飽滿的激情則深深地感染着我們。他開篇講授《左傳》中的“鄭伯克段于鄢”,其中“多行不義必自斃”一語,頗引發我們共鳴。

甫一上課,他先慨歎教育制度巨變,當堂賦七言絕句,末兩句雲:“最是令人噴飯處,一張白卷鬧遼西。”譏數年前以交白卷“引領風潮”的張鐵生舊事。隻是曾幾何時,風雲一變,張鐵生很快又被曆史潮流吞沒,應驗了“多行不義”的結局。課堂上,劉先生的感喟讓我們聯想到了電影《決裂》,劇中男主人公舉起一位年輕漢子的手說:這手上的老繭,就是上大學的資格!我們由衷感慨:“劉項原來不讀書”的時代,為我們所親身經曆,所幸我們終究還幸遇了一個“知識改變命運”的時代。

劉先生是安徽巢縣人,家世不凡。祖父曾做李經方幕僚,曾參加與八國聯軍對抗的天津北倉之戰,死裡逃生。父親劉晦九,曾是中共地下黨員,創辦巢縣縣立初級中學。巢湖三上将(馮玉祥、張治中、李克農)中,李克農畢業于該校;張治中曾為該校醵資建設。毓璜先生兄弟四人,都曾參加“一二九運動”。大弟劉毓珩(後改名陳其五),後任解放軍“三野”前委委員、政治部宣傳部長,起草《敦促杜聿明等投降書》等著名篇章;二弟劉毓璠,左權将軍參謀,與左将軍同時殉國;三弟劉毓琳(後改名劉剛),曾是民族解放先鋒隊成員。毓璜先生本人也是抗日救國的踐行者,在巢縣成立巢縣戰時青年服務團,為抗日宣傳做出了貢獻。

先生父親文史功底深厚,《巢縣縣立中學校校歌》由其執筆,内有“巢湖滋泱漭,大秀郁青蒼。人傑地靈熾而昌,振起新思想”句,既有文采,又具新觀念。先生承其父遺澤,亦擅文辭,尤對先秦諸子有研究。他畢業于國立中央大學,1950年,以副教授從蕪湖師範調入南大。時曆史系主任認為劉先生來自低檔次學校,将其降為講師。劉先生對此十分不快,卻也無可奈何。

據劉先生門生應海康講,劉先生可稱得上是“紅色教授”。他一生信奉馬列,矢志不渝,曆次政治運動,唯恐後人。而廁身現實政治又非其所長,以緻于他胸懷紅心,而一言一行往往事與願違。他曾在孝陵衛鎮蹲點,參加土改,任土改工作組組長,可見也曾被組織看重。而他在“階級鬥争”這一塊,其實很不在行。比如姚文元《評新編曆史劇〈海瑞罷官〉》橫空出世,學校組織讨論,劉先生就真以為可以學術争鳴,鬥膽駁斥姚文錯謬,且譏諷其文所說“天下烏鴉一般黑”無稽,說:烏鴉也是有一點白的(指烏鴉脖頸有一圈白毛)。後來運動升級,劉先生為這句話遭到了狠批。

先生品性至純,一生服膺黨組織,70多歲重新入黨,曾異常莊重地對門生說:我一生的追求,終于得到黨的認可了!

劉毓璜先生與學生合影(1982)

呂作燮

50年代末倡導百家争鳴時期,重新評價曹操成為熱門話題。對于有人認為曹操繼承了黃巾起義的“革命志向”以及三十年間曹操一直緻力于統一中國的說法,中國古代史教師呂作燮堅決表示反對,認為這是對曹操的過度美化。呂先生不知道,傳統的白臉曹操被重新高度評價,實與高層的意思有關,隻要讀讀“往事越千年,魏武揮鞭,東臨碣石有遺篇”詞,就不難感悟到。不過,呂先生顯然沒有這樣的政治敏感度,因而頂風唱反調,後來當然要被視為“逆曆史潮流而動”的異己,成為挨批的對象了。

而呂先生顯然一輩子“不識時務”,老是“逆潮流而動”。李曉華同學回憶,盡管呂先生對于明清以來華東地域文化深有研究,乃至于還能用曆史觀照現實,但90年代在經濟發展大潮勃興之際,他竟然寫論文反對建太倉港,國家據此減少投資幾十億。此事令太倉市有關部門勃然大怒,他們緻函南大黨委,要求對呂先生的“誤導國家”“破壞地方經濟建設”的行徑予以嚴肅處分。呂先生則毫不退讓,他說根據明清以來長江流域水道變遷的曆史,太倉不适合建港,建了壽命不長。他還宣稱,南大要處分沒關系,但必須先開個學術讨論會,對這個問題雙方一起辯論一番,自己要是輸了,甘受處分無怨。

後來,南大對此事不了了之。

張樹棟

張樹棟,講授世界上古史。先生頗有魏晉風度,脖頸搭着深色厚圍巾,說話沉穩平靜,常常坐着講課。

我十分驚歎先生超常的記憶力。馬克思主義經典作家的論述多是理論性和邏輯性強,有大量高度抽象的言詞,而他卻對那麼令人诘屈聱牙的言論滾瓜爛熟,張口就來。

某日上課,在沒有任何鋪墊的情況下,他不動聲色地說:“曆史過程中的決定因素歸根到底是現實生活的生産和再生産。無論馬克思或我,都從來沒有肯定過比這更多的東西。”聞聽此語,教室裡所有學生屏息靜氣,無不愕然,心想張先生是不是把自己擡得太高了?您一個大學老師,怎麼可以這樣把自己與馬克思相提并論呢?

就在他又說了一堆這個唯物史觀、那個決定因素之後,在同學們依然充滿狐疑的眼光中,他最後補充說,上面說的是恩格斯語錄。頓時全班哄堂大笑,大家心裡說,您也太會大喘氣了,那句“無論馬克思或我,都……”,得讓人産生多少聯想啊!而張先生卻沒笑,表情依然如故,翹着二郎腿,坐着紋絲不動。

張之恒先生(中)與南大78級考古專業學生在武漢(1981年)

張之恒

張之恒先生是個有趣的人。晚我們六屆的一位師弟回憶,有一回張先生上課,講馬克思主義指導下的考古學理論,提及斯大林時,張先生忽然環顧大家,很莊重地問:你們知道斯大林是誰嗎?大家莞爾。30多年後的今天,這一問對年輕人可能真成為問題,不過80年代的我們那一代,哪有不知“馬、恩、列、斯”的呢?

張先生當年給我們上課,令我們很欽佩。他能把先秦考古學上那些枯燥乏味的壇壇罐罐,背得滾瓜爛熟。當他雙手按着講台、眼望着窗外,嘴裡一一道出那些“侈口束頸斜肩鼓腹圈足”“小口折沿方唇深腹圜底”“夾砂灰陶飾粗繩紋”之類的東西時,我們在暈頭轉向的同時,也由衷地佩服他怎麼會有那樣大的耐心,記下了那麼多單調得怕人的器物器型和紋飾。

這一切,都令人一輩子難以忘懷。而有一位同學說,自己是在期末考試之後,告誡自己畢業後可不能幹考古了,背這麼些器物器型,那個乏味,簡直要叫人崩潰。盡管個别同學有此一說,但張先生純正的為人,敬業的精神,學術的精細,以及做事嚴謹認真的态度,對于我們日後的工作,影響卻是深遠的。

熊海堂

世人曾感歎,近十年來,南大曆史系有四位傑出教授英年早逝。高華57歲、任東來52歲、計秋楓55歲、陳蘊茜55歲,他們在個人學術的最好年華時,遺憾謝幕。

其實,此前還有一位,更令人慨歎。他就是南大曆史系教授、曆史系考古教研室主任、校務委員會委員、中國物質文化研究所所長、已頗具聲望的考古學家熊海堂先生。1994年,他年僅43歲便溘然病逝。他是江西南昌人,非常聰明,學習刻苦,為恢複高考後的第一屆碩士研究生。當年我們在校讀本科時,曾旁聽他的畢業答辯,面對幾位老師的輪番提問,那“兵來将擋,水來土掩”的精彩答辯過程,令我們佩服得五體投地。

他畢業後留校。1985年起赴日本名古屋大學留學七年,以極高的天分,忘我的刻苦,超前的觀念和廣博的學識,拿下了當時極難獲得的日本國立大學文學博士學位。學成歸國,幾大箱行李全是為學術而添置的書籍、錄相帶、幻燈片、打印機、計算機、高性能相機,及各種繪圖用具,他作好了回國後在學術研究和學校教學方面大幹一場的規劃。可惜,由于多年來全力投入學習與研究中,透支了身體健康,回國僅兩年,竟一病不起。臨終前連自己的傑出專著《東亞窯業技術發展與交流史》也無力再審校,不得不拜托同事去做完。逝前最後斷斷續續的遺言是:“我不甘心啊……還有……許多工作……等着我去完成……”逝世時,南大剛分了一套他盼望已久的可以擁有自己單獨書房的三居室房子,而他卻永遠不能擁有那份快樂了。他的逝去,校領導親臨緻悼,日本名古屋大學亦發來唁電緻哀。他絕對稱得上是東亞陶瓷史、六朝考古史領域的頂級專家,可惜“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟”。

1979年,熊海堂(後排左一)與蔣贊初(後排右二)、秦浩(後排左三)等先生一起考察考古工地

1979年,熊海堂(後排左一)與蔣贊初(後排右二)、秦浩(後排左三)等先生一起考察考古工地

茅家琦

尊稱茅家琦為“茅先生”是有來曆的。陳紅民同學說,剛考上研究生時,我們仍沿用本科時期的稱呼“茅老師”。那時崔之清已從茅先生門下畢業,對師弟師妹們的“不敬”頗有微詞,開導說:“在我的家鄉,教小學的老師才叫‘老師’,教初中的老師就要喊‘先生’了,你們怎麼還能喊茅先生為‘老師’呢?”陳紅民等自此領命,均改用“茅先生”尊之。

我們上大學本科時,茅先生50出頭的年歲,擔任系主任。在一次對全系學生進行有關正确對待男女關系的思想教育大會上,茅先生諄諄教誨,說不要看重女人的年輕漂亮,今天的林黛玉就是明天的賈母!此說引起同學們私下極大的思想反彈。有人說,感覺這個說法是讓人于對追求美的夢想的幻滅,20多歲男子如何能對未來的賈母動情?有人說,茅先生此說對女同學打擊尤大啊!

茅先生為人實在,說話很直。南大當年教師的住房很緊張,年輕老師紛紛向學校要求分房,學校讓各系多做說服工作。茅先生身為系主任,對系裡等着分房的年輕老師說:鬧也不會有房子的,有這鬧的時間,還不如好好看書、多寫寫論文呢。結果本來對學校有意見的人,轉而對茅先生有意見了。其實能否分房,茅先生真是沒有發言權。卻給自己惹來一堆煩惱。

1990年茅家琦先生(右)訪問香港大學

1990年茅家琦先生(右)訪問香港大學

洪家義

1956年,洪家義先生從bevictor伟德官网曆史系畢業後留校,從事中國古代史的教學與研究。當時曾與施一揆先生合作,撰寫了有關學問高深,著《金文選注繹》《論殷周之際的社會變革》等專著。

我們上大學時,先生給考古專業開過選修課“古文字學”,從古文字講到上古音韻,内容十分豐富。古文字的講授難度很大,先生偶爾會講出一些趣語,比如解釋甲骨文中的“牝馬”,先生一時沒找着合适的詞,就說是“結過婚的母馬”,令我們捧腹不已。

由于此學問實在高深難學,加之先生不擅言詞,說到古文詞,常嗫嚅不成句,總有“茶壺裡的餃子——有貨倒不出”的感覺,讓尚無相關知識儲備的考古專業同學們聽得雲裡霧裡,莫知所以。學期将結束,考試成難關。某日何平同學路遇洪先生,遂冒充民意代表建言,稱萬萬不可考試,考下來結果會很慘,于先生面子亦不利雲雲。洪先生作躊躇狀多時,最後決定讓同學們臨寫《古文字學》講義中所列甲骨文、金文、小篆字體,每字描摹兩遍。

時值酷暑,汗流浃背;兩通抄畢,耗時數日,令各位叫苦不疊。然而此法隐含功德,抄寫過後,大家對古文字的基本部首、構字方式有了一定的認識,為日後進一步研讀古銘文,研究上古史,獲益極大。

1981年,洪家義先生(前排左三)、邱樹森先生(前排右二)與學生合影

1981年,洪家義先生(前排左三)、邱樹森先生(前排右二)與學生合影

邱樹森

元史研究名家邱樹森先生講課極有章法,流暢嚴謹,無一句多餘。王虎華回憶,邱先生上課無廢話,某日登台,甫一開口,就說:“李自成死了以後……”真如聽評書開場一般,一開口就把同學們的注意力牢牢抓住了。他下課也從不延時,總是到點就恰好講完,令不少後來也成為大學老師而做不到這一點的同學啧啧稱奇。當然也有人作出歪解,說邱老師煙瘾大,因此下課準時。下課鈴一響,他離開講台,未及出門,香煙就已叼在了嘴上。對這一說法,我們表示堅決反對。

何平同學贊歎:“我聽過南大、南開兩名校多位名師授課,法度嚴謹、闆書漂亮且語态潇灑者,唯邱公一人而已。”鄭會欣回憶,邱先生年富力強,筆頭極快,經常發表論文。人或問他寫文章訣竅,他笑:我精力旺盛,晚上可通宵寫作,哪像别的某些教師,晚上八點多就睡覺,那還做什麼學問?

先生後來曾兼職于甯夏的北方民族大學。有人誣告邱先生倒賣羊毛,先生問鄭會欣:你信這謠傳嗎?會欣笑:“這事此前沒聽說,若聽說了,沒準會相信,以您幹什麼都行的能力,給您一個國家副總理或部長的職位,說不定您也能幹得起來!”先生嘿然,未予反駁。

緻悼邱先生

己亥冬(2019年11月20日),邱樹森先生仙逝。同學深緻哀惋,議以本班名義獻挽聯。何平書聯:“精研蒙元史,劫後桃李勞傳習;談笑魏晉風,漠北煙雲佐詩酒。”陳益民亦拟聯:“泰山傾圮,浩歎史界失谠論;玉樹凋零,長思杏壇振金聲。”何聯恍見其人,可讀,然格律欠工;陳聯詞語工整,而韻緻不足。諸同學共議,終改為:

談笑魏晉風,漠北煙雲佐詩酒,先生去矣;

縱橫蒙元史,江南日月傳道書,弟子哀哉。

衆皆曰善。将呈邱府,周連春同學後至,左右顧,未語,将首句換位,去句逗:

縱橫蒙元史 漠北煙雲佐詩酒 先生去矣

談笑魏晉風 江南日月傳道書 弟子哀哉

衆贊歎,以為點鐵成金。或譏連春“‘抗倭’奏凱,下山摘桃”,連春頓首稱不敢,自比農夫山泉,曰:吾唯“大自然搬運工”耳。

90多年前的南大校園。

2022年,值南大120周年校慶。

謹以此文向母校緻賀!